展讯|东观西照——徐仲偶·周至禹双人作品展

2020-12-17 16:16

展览信息

展览时间

2020.12.18 --- 2021.1.17

开幕式

2020.12.18 / 15:00

展览地点

甬尚西泠 / 甬曹铁路宁波车站纪念馆

绘画的面目

一

从现象上看,当代架上绘画是以丧失内在的精致、细微而堕入到艺术“策略”之中的。这些架上作品除了会被泛化成视觉图像的形式和内容以外,更会自我消亡在观念的汪洋大海之中。绘画的自我贬损自此开始。所以,美批评家干脆回避了对具体绘画精致、细腻的所有认定,一概贬斥为传统,并认为这种讨论是“历史”的、非“现代性”的退步。

事实上,如果架上绘画不消亡的话,也只有一条道路可走:绘画必须讨论精致——即精致的——开敞性和可能性。因为,架上绘画是具体而饱满的,是溢出艺术“策略”之外的独立存在。

大师的架上绘画是这样的事实——你可以感知到它们的细腻和精致,那是一种不能单靠“观念想法”所能涵盖的结果。实际上,所有的绘画创造都需要经验的打磨需要具体的领悟。而不是想法上的“占地盘”,更不是形式内容上的“金点子”行为。

二

很惭愧,我一直没有专门的时间来阅读两位先生的全部作品。只能管中窥豹的略知一二。但是两位先生淳厚的“绘画味道”让我仿佛回到了自己点灯熬油画素描的年代里。那时绘画还没有过多溢出的观念,所以,大家都知道什么是好作品,也知道怎样去达到那些好的标准。

现在,尽管架上绘画表面上红红火火,但其实具有现代价值的绘画叙事已经是非常小众化了。并常常在不经意之间,被当代艺术“观念”所消解。在绘画本身做功夫——这是当代艺术史叙事里最艰难的一环。

三

我曾详细的讨问过两位先生的工作状态,计算过他们在架上的工作的时间,也测度过他们工作时所呈现的状态——这是一个懂绘画的业内人士的追问。因为,我们知道用笔的哪个边沿就可以把一根线的变化做到极致,我们知道在处理画面空间时叠加三遍和四遍的差别,我们更知道增删光影时的用笔的力度和呼吸血脉连在一起……把所有可视化的领悟置换成可以用手测量的办法。手就是心跳和呼吸的测量仪。当心脏鼓动着血脉而流动成生命体时,这个活着的个体本身,便是独立的、可叙事的个体。难道这还不够自由、独立和创新吗?

四

这次荣幸的为两位先生做展览。一是学习,二是希望借此机会追问一个看法:绘画本身就是道理。在绘画里,传统的未必是退步,将来的也未必是先进。艺术的进步论观点是个伪命题。

今年庚子年,天下大疫。世界正发生着裂变,这是人类史上恒古未有的事情。今年我们真实的处在变与不变的十字路口。据此,几乎每个学问都会迷茫,几乎每个个体都会狐疑——在世界如此不确定的情况下,感谢先生们的执灯前行!

策展人/严渊

美术学博士 艺术家

浙江省美术馆乡建专家库专家

千岛湖梓桐镇艺术总策划&艺术馆馆长

中国当代乡建与国际艺术交流中心主任

画家简介

徐仲偶

1952年生,中央美术学院教授、中央美术学院城市设计学院前院长,中国艺术研究院中国版画院原副院长,宁波大学潘天寿建筑与艺术设计学院院长。

2004年受邀为美国马里兰州艺术学院客座教授,被巴尔的摩市政府授予终身荣誉市民。

2005年受邀为美国前总统乔治布什完成巨幅肖像,作品被美国德克萨斯州布什总统图书馆收藏。

《青龙镇》系列及《榫卯》系列部分作品被大英博物馆及英国木板基金会永久收藏。

梅语新态

徐仲偶教授是中国国内著名的版画家,他的版画在中国美术界是久负盛名的。

因为我跟仲偶是老朋友了,所以我对他有一定的了解,我认为,他的版画有两个大的阶段。

前面这个阶段,他是用版画这种国际化的语言,来表达中国本土的一些思潮、趋势和实际的生活感受。他使用版画的形式是非常独特的,尤其是他原来在四川这一带长期地深入生活,然后以自己的语言表现了四川这一带的乡土生活,在这个方面,应该说是非常成功的,所以在版画界一直评价很高。

然后他的版画创作又进入了一个新的探索阶段。这个新的探索主要是把版画木刻的这种形式,跟中国书法的抽象意味相结合,这是用西方的版画手段、版画语言,跟传统中国文脉的一种交叉和汇融。这一点在我看来是非常有意义的。

他在这条创作道路上,刻出了一大批幅面特别大的版画作品,基本上都是一整块三合板,气势非常宏伟,我特别喜欢这批版画作品。再往后,他又从版画向中国绘画方向展开了进一步的发展和探索。

徐仲偶教授在版画方面有着自己独特的成就,也有着自己独特的感受。他的手感非常好,他在版画这样一种外来的艺术形式里面,融入了西方绘画在画面上的那种结构性处理的方法。这种结构性处理的方法,是西方绘画的一个重要的现代因素。在八十年代到九十年代,中国从整个大的视觉艺术的角度,引进了西方视觉艺术的三大构成,其中也包括画面结构性的构成。在这方面徐仲偶教授也深有体会,他把这种构成的语言,跟中国画的笔墨相结合,这可以说是他非常有独创性的一条思路。

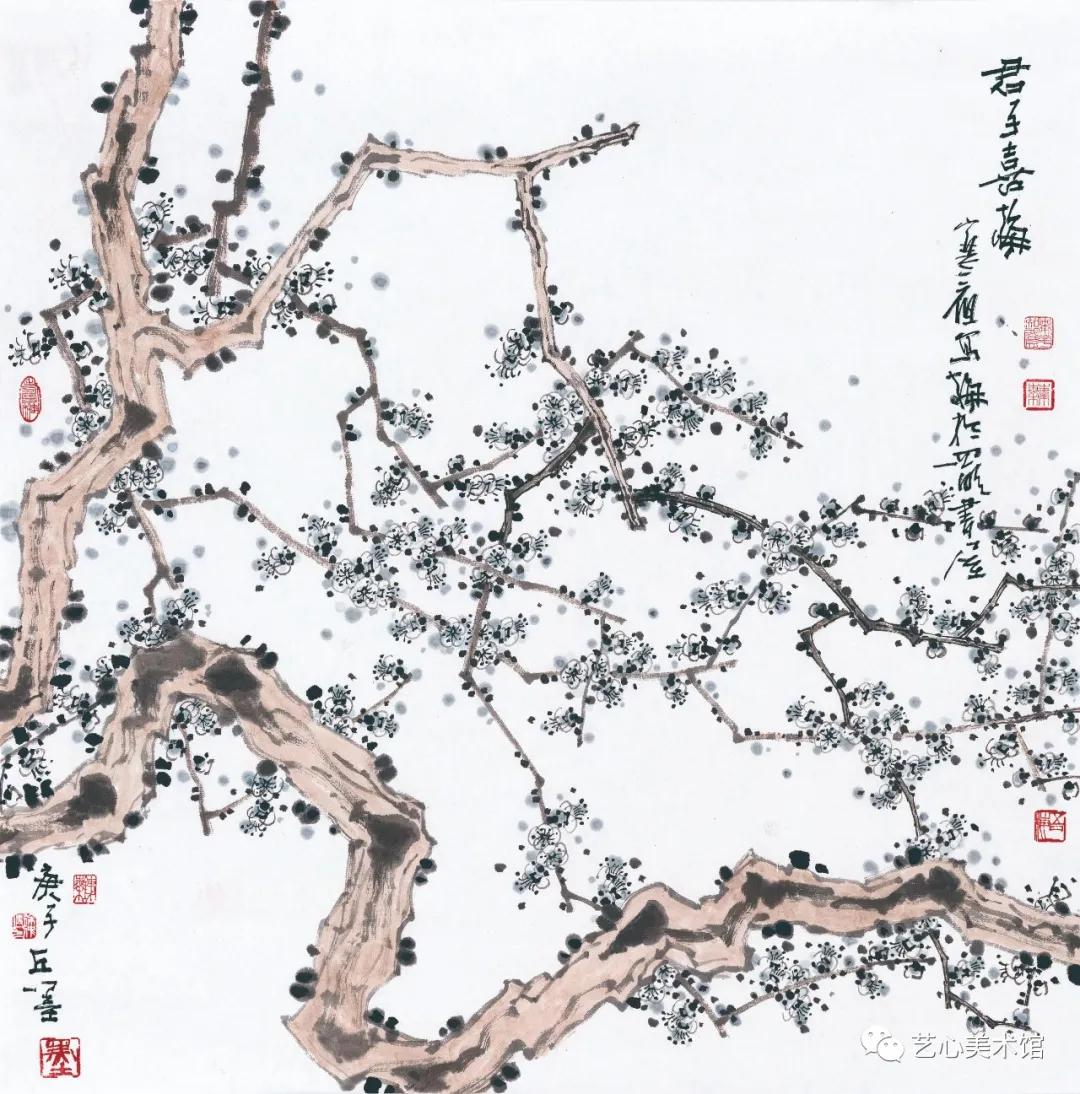

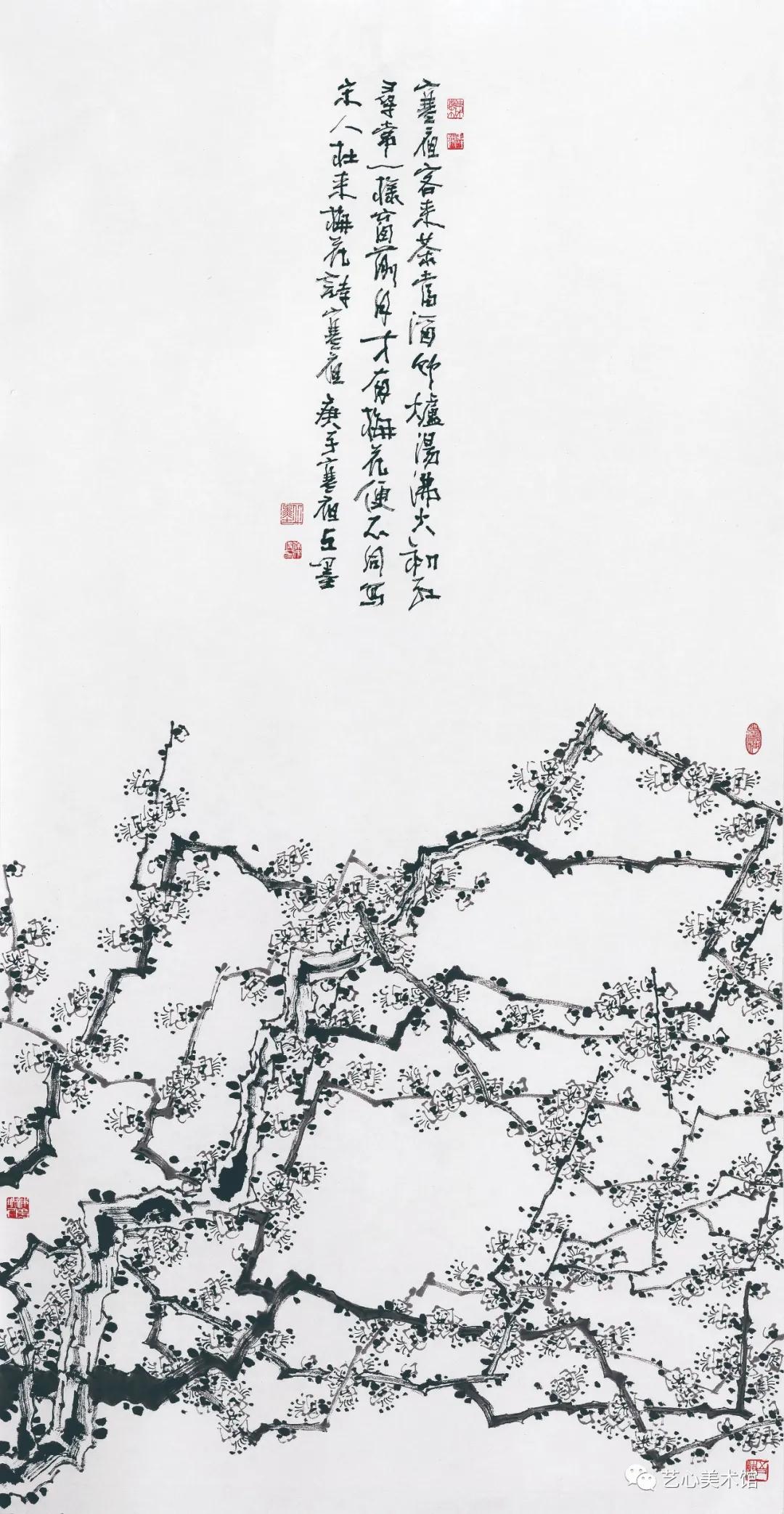

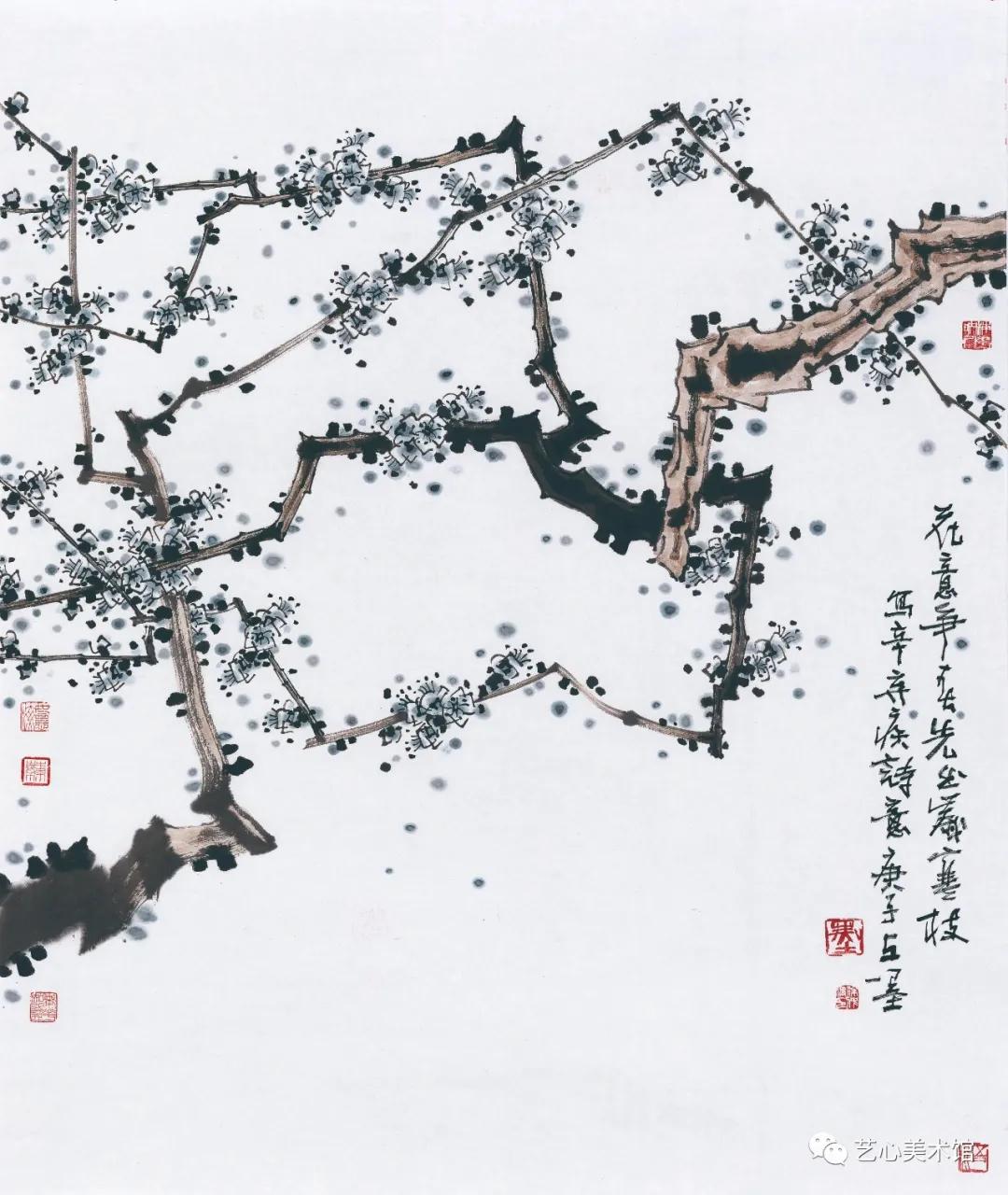

他最近最新的案例,就是他用这样一种思路,画了一批梅花。前不久,我看了他这批作品的展览,觉得非常好,非常有创意。

梅花这个传统的课题,在中国就画了有一千年。实际上是出现过无数的画家、和无数的经典作品。所以梅花在当代,是要继续往前走——寻找到新的语言、新的风格来画,还是按一千年前大家都使用过的方式去表达,这其实是个很难去突破的问题。

而徐仲偶教授从版画和西方画面结构的这样一种视角和文化资源入手,去探讨中国写意梅花的表达语言,这是一种很有意思的尝试。大家可以看到在他的作品当中,梅花的枝干并不是完全按照真实的梅树和梅花的相貌来表达的,是他自己进行了主观的艺术处理和在画面上的安排,这种艺术处理和画面上的安排,也形成了徐仲偶在这方面的一种独特的风格和表达语言。

我觉得这个是他的一家独创,非常有意思,而且在展览出来以后,他的风格表现得非常明确,语言也非常的简练清晰,我认为是一个非常非常成功的探索,是值得传统的国画家从传统的角度去好好研究和借鉴的一个案例。

徐仲偶教授在宁波大学担任潘天寿建筑与艺术设计学院院长的这段时间,他其实工作非常忙,在教学管理上投入了大量的精力,他是在教学管理之余,用有限的业余时间,投入了这样一个新的探索,我个人认为是非常难得的,到他这个年龄还在勇猛精进,这是我们这些同龄人都非常佩服和羡慕的。所以我在这里呢,要祝贺徐仲偶教授新的展览大获成功!

潘公凯

中央美术学院原院长

中国美术学院原院长

中国美术家协会副主席

以梅写心 - 君子喜梅

83 x 80cm / 纸本水墨

2020

以梅写心 - 寒夜客来茶当酒

142 x 74cm / 纸本水墨

2020

以梅写心 - 花意争春先出岁寒枝

83 x 96cm / 纸本水墨

2020

周至禹

中央美术学院教授,博士生导师,北京教学名师。宁波大学潘天寿建筑与艺术设计学院学术委员会主任。系中国美术家协会、中国版画家协会会员。版画作品曾获全国版画展铜奖、“二十世纪中国”大展优秀奖等。作品被大英博物馆、日本神奈川美术馆、美国波特兰博物馆、德国路德维希博物馆、中国美术馆、中央美院美术馆等收藏。并入选文化部主编《中国美术六十年》及《中国当代美术全集》等大型画册,编著出版设计基础教材、艺术图书、个人作品集及散文小说等类图书60余部。

德国作家赫尔曼·黑塞1919年来到了阿尔卑斯山畔,在拥有清澈湖水、原始岩石、桦树荒野的瑞士提契诺找到了栖息之地。在隐居的日子里黑塞用水彩写生风景、植物和建筑,白天在山野里画画,晚上回到住处思考和写作。他这样写道:“我的眼光满足于所见的事物;因为学会了看,从此世界变美了。世界变美了。我孤独,但不为寂寞所苦。我别无所求。我乐于让阳光将我完全晒热;我渴望成熟。我迎接死亡,乐于重生。世界变美了。”

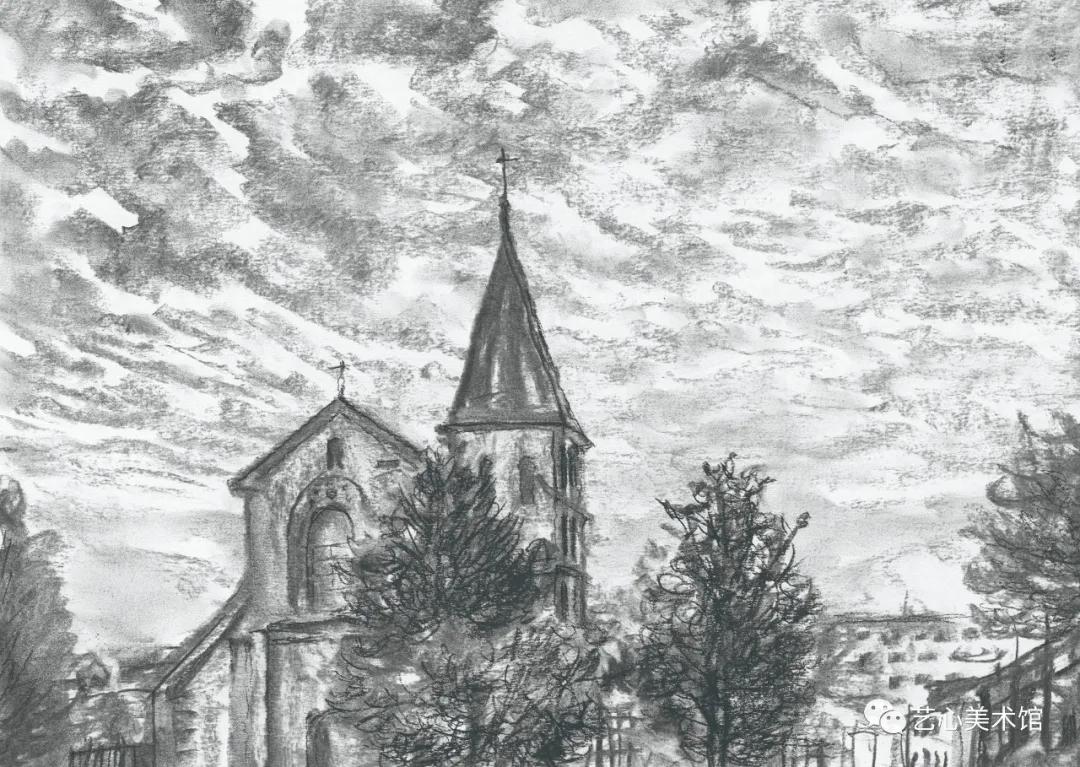

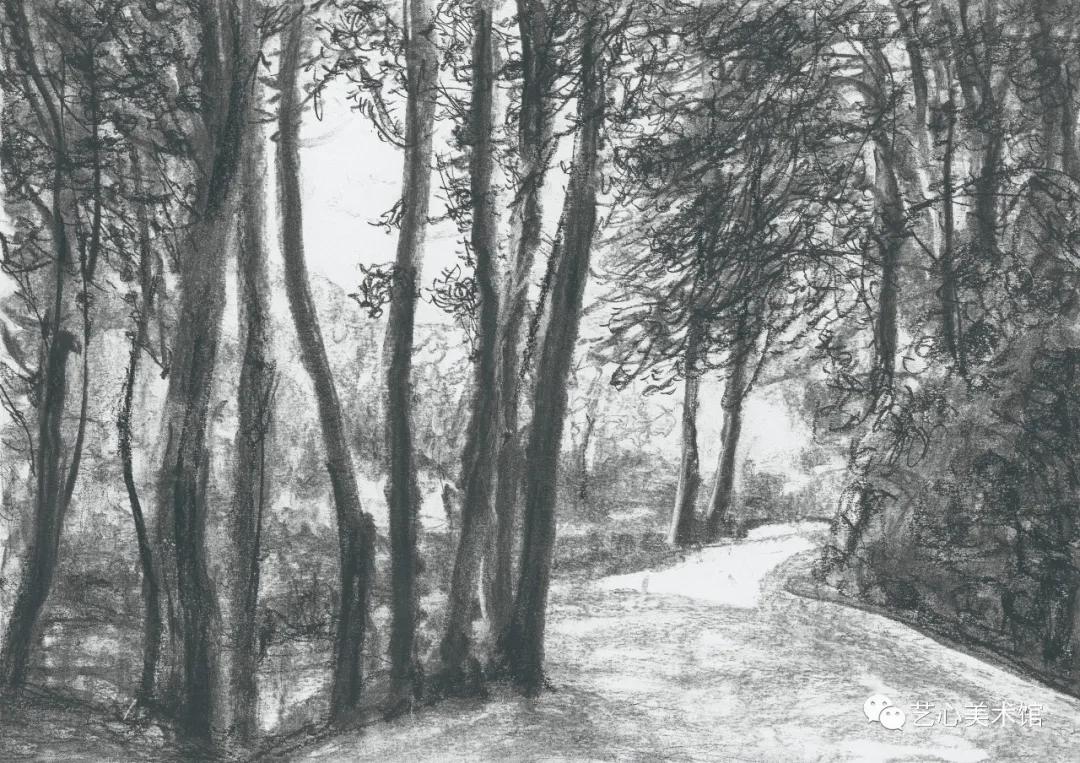

由于疫情影响,我滞留在瑞士日内瓦附近的韦尔苏瓦小镇上,在夏秋的季节,我像黑塞一样出去写生,有一段时间,我几乎每天都拎着画具出去,走遍了小镇附近的每一个地方,用木炭描绘湖光山色、树林小道、田野人家。由此留下了接近二百幅的木炭风景写生,写下了数万字的写生笔记,记录写生路上遇见的人和事,作为对这段日子的纪念。此时,我又想起我曾经写下的一句话:自然与艺术适合于接纳被放逐的灵魂。

周至禹

钟声

42 x 30cm / 纸本木炭

2020

流云

42 x 30cm / 纸本木炭

2020

步道

42 x 30cm / 纸本木炭

2020返回搜狐,查看更多